Fumetti, video, fotografie e mappe: strumenti i cui punti di forza risultano interessanti da indagare nella ricerca sociale. L'Officina della Scienza del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, in collaborazione con il Progetto di Eccellenza 2023-2027, ha organizzato il ciclo di seminari "Strumenti visuali per la ricerca partecipativa".

Sonia Bergamo, assegnista di ricerca, ci spiega più in generale il ruolo dell'Officina della Scienza di cui la professoressa Sonia Stefanizzi è responsabile scientifico. «L’Officina vuole rappresentare un ponte tra università e società civile, coinvolgendo attivamente i nostri studenti e rendendo protagoniste le comunità locali». Come? «Sviluppando tesi di laurea magistrale anche di utilità sociale, su temi proposti dai soggetti attivi sul territorio, come associazioni e comitati cittadini, per creare una triangolazione dove noi, come dipartimento, promuoviamo un metodo di ricerca partecipativa». Un lavoro che comprende anche l’aspetto formativo. «L’anno scorso - prosegue Sonia Bergamo - abbiamo organizzato il percorso Bbetween, aperto a tutta la cittadinanza e non solo alla comunità Bicocca, finalizzato all’uso delle mappe partecipative. Quest’anno invece i seminari sull'utilizzo degli strumenti visuali per la ricerca; come strumento didattico stiamo realizzando dei podcast per lasciare traccia dei vari incontri».

Un seminario del ciclo ha visto le docenti Barbara Grüning, Università di Milano-Bicocca, e Alice Scavarda, Università degli Studi di Torino, approfondire la relazione tra il fumetto e la ricerca sociale.

Professoressa Grüning, con quale approccio avete inquadrato il mondo del fumetto?

Accomunate dalla stessa passione per il fumetto, con la professoressa Alice Scavarda abbiamo indagato i legami tra il fumetto e le dimensioni dell’arte, guardando cioè al fumetto come mondo dell’arte e allo stesso tempo come campo di produzione culturale, cercando dunque di identificare le dinamiche interne agli spazi nazionali e internazionali di un mercato ormai globale, dove autori ed editori cercano di posizionarsi in relazione all’evoluzione simbolica di generi, formati e contenuti. La crisi del fumetto seriale e l’emersione del fenomeno graphic novel, genere dominante che è stato percepito come prodotto “superiore”, hanno indotto anche una spinta alla legittimazione del fumetto, alla promozione dei suoi autori e quindi alla valorizzazione del fumetto d’autore come opera d’arte. La rapida ascesa dei manga ha ulteriormente inciso su forme di consumo, pratiche culturali e questioni di confine tra contenuti originali che trasmigrano dal fumetto ad altri prodotti: videogame, videoclip, animazione e anime.

Un interesse anche di natura etnografica?

Abbiamo tracciato un’etnografia degli spazi del fumetto in Italia e stiamo ora estendendo l’indagine all’Europa, dai festival per passare a mostre e musei; si tratta di luoghi che consentono di esplorare più dimensioni contemporaneamente, a partire dalle interazioni tra i vari agenti attivi nel campo della produzione, gli autori, le case editrici, i pubblici e gli intermediari culturali, come i rivenditori del fumetto di modernariato o di stampe e ristampe di tavole originali, senza dimenticare le associazioni attive e le culture e le subculture che si sono sviluppate attorno al mondo del fumetto. I festival consentono anche di entrare in contatto coi fumettisti, partecipare agli incontri e assistere al dialogo tra gli autori che spiegano come interpretano le scelte su stile e disegno.

Fumetto e ricerca sociale: ci spiega questa relazione?

Il medium fumetto convoglia due codici, testuale e visuale, dove giocano un ruolo fondamentale il formato, la resa grafica e la gabbia, ossia la struttura delle vignette sulla pagina. La narrazione a fumetti subisce e riflette le influenze sociali e culturali. Il focus della ricerca etnografica condotta con Alice Scavarda ha evidenziato anche l’originalità dello sguardo offerto dal fumettista che per certi versi agisce come una sorta di ricercatore sociale, un osservatore peculiare della realtà, cogliendone problematicità e aspetti che possono sfuggire al sociologo, e che il fumetto riesce a meglio cogliere attraverso la mediazione creativa e la stessa pratica del disegnare che è anche una pratica corporale. Il fumettista inoltre, in virtù del linguaggio adoperato, opera una sintesi differente delle situazioni e dei fenomeni sociali rispetto a quella che propone il sociologo, tendenzialmente più astratta. In tal senso, i dettagli colti non costituiscono il perno della narrazione ma la prospettiva obliqua dell’autore li enfatizza con vari espedienti, per dare voce in particolare a quello che resta ai margini.

Lei si è occupata approfonditamente di disturbi del comportamento alimentare. Un’analisi che ha coinvolto anche il campo del fumetto?

I fumetti offrono la possibilità di osservare vari aspetti legati alla rappresentazione del corpo. In particolare ho condotto una riflessione sui fumetti prodotti in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti a partire dagli anni 2000, che hanno trattato il tema dell’anoressia, un argomento rimasto a lungo tabù. La prima considerazione è stata evidenziare una differenza sostanziale tra le storie raccontate da “altri” e le autofiction che quindi presentano una dimensione autobiografica.

Può farci qualche esempio dal punto di vista dell’analisi visuale?

Nella prima categoria possiamo notare alcune produzioni tedesche con una funzione educativa molto esplicita: graphic novel che sono state anche commissionate dalla Repubblica Federale. Altri esempi francesi evidenziano la dimensione onirica; in Italia è stato sottolineato invece il tema del bullismo. In generale, in tali graphic novel la costruzione temporale è di tipo lineare: inizio, svolgimento e chiusura. Si tratteggia il contesto familiare come preoccupato o disfunzionale alla protagonista, oppure si cerca la causa del disagio che può essere rappresentata da amicizie pericolose, dall’influenza dei social o da un trauma. Lo spazio sociale, inteso come abitazione, scuola o discoteca, resta solo sullo sfondo, mentre il corpo è rappresentato soltanto così come si trasforma alla vista dello sguardo esterno, rendendo visibile gli effetti dell’anoressia e le abitudini comportamentali che caratterizzano questo genere di disturbi. La resa grafica è caratterizzata da colori e linee nette, senza particolari contrasti e chiaroscuri.

In cosa si differenziano invece le storie con una componente autobiografica?

Principalmente colpisce la rottura della linearità temporale e narrativa che trasmette la confusione vissuta durante e dopo l’anoressia. Il tempo della narrazione risulta remoto, in un bisogno di fare ordine per capire quando tutto è cominciato, e può partire da molto lontano, persino dai primi passi o dalla nascita. Sono storie che spesso non si chiudono ma piuttosto rappresentano uno sforzo di memoria per raccontare cicatrici invisibili, una sofferenza che resta ma trova sollievo nella narrazione. Lo spazio della vignetta esplode, mischiando ciò che è dentro con ciò che è fuori dal corpo. A seconda degli autori, il corpo si confonde nel buio oppure si sdoppia, materializzando un mostro. L’incapacità di vedersi interi annulla la rappresentazione del corpo nel suo insieme e lo frammenta in parti oggettivizzate, come un braccio o la testa. Infine l’incomunicabilità con gli altri rende impossibile il dialogo che scompare; un isolamento reso graficamente da linee confuse, non più riconoscibili o con uno spazio vuoto, bianco o nero.

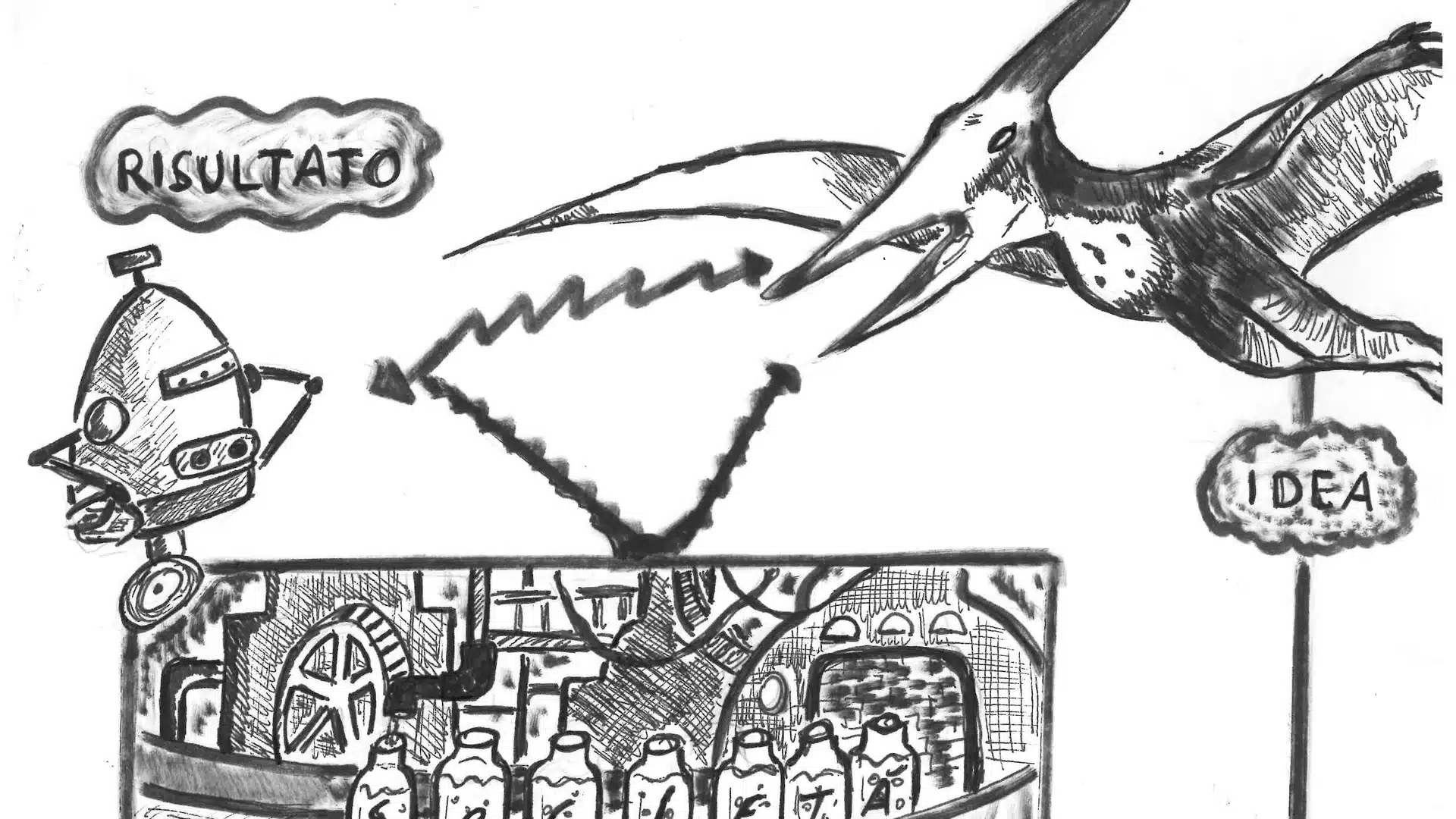

Disegni di Barbara Grüning, "Insegnare la sociologia attraverso i fumetti: alcuni schizzi"