Nel 1964 due fisici dei laboratori della Bell Telephone stavano effettuando nel New Jersey delle misurazioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche in alta atmosfera per valutarne la loro utilizzabilità nelle telecomunicazioni intercontinentali. Arno Penzias e Robert Wilson, questi i loro nomi, erano in realtà per formazione due radioastronomi e, durante le loro rilevazioni, captarono una radiazione che proveniva da tutte le direzioni e non sapevano spiegarsi. Capirono in seguito di essersi imbattuti in una scoperta dall’impatto profondo e duraturo: quella che avevano trovato era la radiazione cosmica di fondo, prova decisiva della teoria del Big Bang, a cui all’epoca si contrapponeva ancora il modello noto come Universo Stazionario. Quella scoperta non soltanto fruttò ai due il premio Nobel, ma fu anche all’origine di diverse missioni spaziali e di altri premi Nobel negli anni a seguire. Nella prossima missione in programma, che si chiamerà LiteBIRD, avrà un ruolo di primo piano un gruppo di ricerca del nostro Ateneo. Ce ne parla l’astrofisico Mario Zannoni, del dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”, coordinatore del team.

Ci spieghi in parole semplici cos’è la radiazione cosmica di fondo e perché è così importante

Qualsiasi forma di luce, che sia visibile ai nostri occhi o invisibile, è una radiazione elettromagnetica, una perturbazione del campo elettromagnetico che propaga, appunto, alla velocità della luce. La luce che i nostri occhi percepiscono è però solo una piccolissima parte di quella fisicamente osservabile. Ci sono altre luci alle basse o alte energie: ad esempio le onde radio emesse da un Wi-Fi sono molto meno energetiche della luce visibile. A energie decine di migliaia di volte superiori alla luce visibile, ci sono i raggi X; ancora più in là troviamo i raggi gamma.

La radiazione di fondo cosmico che osserviamo oggi altro non è che la radiazione elettromagnetica rilasciata dall’universo circa 380.000 anni dopo la sua nascita. Fino a quel momento l’universo era un plasma primordiale estremamente denso ed opaco e questo faceva sì che la radiazione rimanesse intrappolata nel plasma stesso. Oggi, quasi 14 miliardi di anni dopo, a seguito dell’espansione dell’universo tuttora in atto, questa emissione è osservabile non più alle lunghezze dell’infrarosso come era 380000 anni dopo il Big Bang, ma nelle microonde. Noi cerchiamo di misurarla in un intervallo di frequenze che va da circa 40 gigahertz, una frequenza alla quale già oggi le telecomunicazioni interferiscono in maniera importante, fino a circa 400 gigahertz. L’osservazione su uno spettro così ampio ha lo scopo di caratterizzare al meglio i contaminanti che si sovrappongono alla radiazione di fondo cosmico: prevalentemente l’emissione della Via Lattea, la galassia in cui viviamo. Sottrarre queste interferenze ci permette perciò di isolare questa sorta di “fossile” che ci parla dell’origine del nostro universo.

Il diretto predecessore di LiteBIRD è stato il satellite Planck. Quali obiettivi si propone in più LiteBIRD?

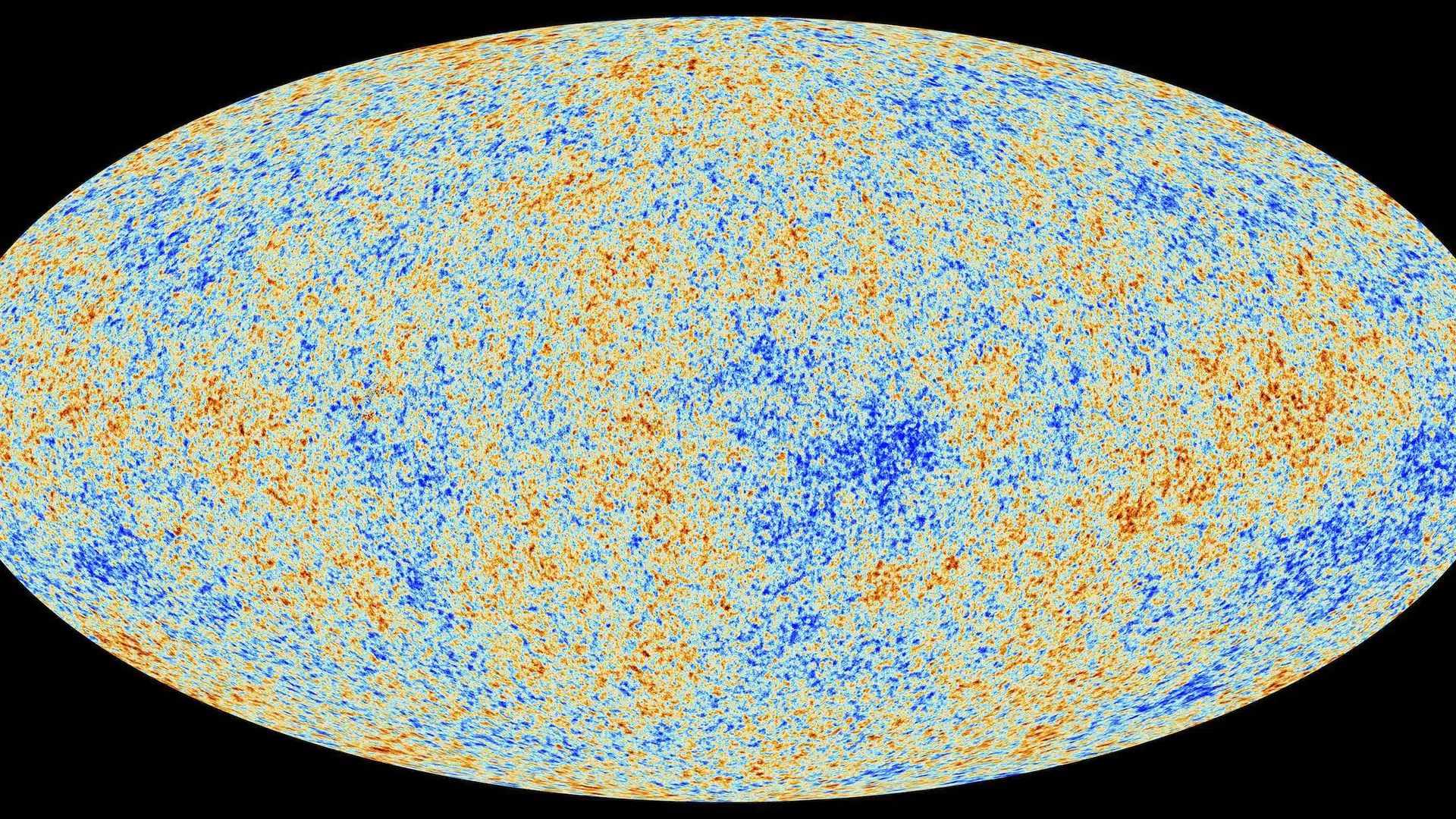

La radiazione di fondo non ha la stessa intensità in tutto il cielo; se così non fosse, vorrebbe dire che l’universo al suo stato primitivo, fatto di idrogeno ed elio distribuiti in modo uniforme, non avrebbe prodotto stelle e galassie. Sono proprio le variazioni di densità della materia, accoppiate a quelle della radiazione, che innescarono il collasso e quindi la nascita delle strutture come stelle, galassie e ammassi di galassie. Queste variazioni di intensità della radiazione di fondo cosmico le chiamiamo anisotropie. La ricerca moderna studia appunto queste piccole disomogeneità che riguardano l’intensità e la polarizzazione della radiazione. Il satellite Planck è stato una pietra miliare in questo tipo di ricerca. Ha condotto misure molto raffinate sia delle anisotropie dell’intensità che della polarizzazione della radiazione di fondo cosmico. Grazie a queste osservazioni oggi possiamo dire di conoscere decisamente bene la ricetta e gli ingredienti che hanno portato alla formazione dell’universo in cui viviamo.

LiteBIRD, una missione dell’agenzia spaziale giapponese (JAXA) con un grande contributo europeo, dedicherà invece tutte le sue capacità prevalentemente allo studio della polarizzazione. La luce che, lo ricordiamo, è una perturbazione del campo elettromagnetico che propaga nello spazio, risulta polarizzata se il suo campo elettrico non oscilla in modo casuale durante il suo viaggio. Ci sono diversi fenomeni associati alla polarizzazione della radiazione del fondo cosmico e tutti quanti sono estremamente utili ai cosmologi per farsi un quadro sempre più preciso di come l’universo è nato ed è evoluto. Con tanto lavoro e un po’ di fortuna, LiteBIRD sarà in grado di rivelare una caratteristica peculiare della polarizzazione che ci racconta in maniera diretta di una fase estremamente remota nel tempo, che chiamiamo inflazione, in cui sono nate le forze che governano la natura.

Qual è il contributo dell’equipe di ricerca della Bicocca?

Bicocca ha un ruolo molto importante. Il nostro gruppo si occupa di due aspetti: il primo è realizzare una scheda elettronica che controlla dei preamplificatori superconduttivi dedicati a leggere i sensori che captano la radiazione del cielo a microonde. Questi sensori sono tra i più sofisticati al mondo e richiedono un sistema di lettura estremamente raffinato e complesso basato su dispositivi quantistici che dovranno lavorare ad una temperatura di -273°C. Questi dispositivi devono essere alimentati in maniera molto precisa ed estremamente stabile, per non degradare la qualità delle misure. Di fatto quindi ci prendiamo cura della prima interfaccia che tratta il segnale così come esce dai sensori sul piano focale del telescopio. È una grossa responsabilità ma è anche un motivo di orgoglio e di riconoscimento del nostro valore. L’altro aspetto su cui lavoriamo è simulare gli effetti dei raggi cosmici sui sensori di LiteBIRD. Poiché la radiazione di fondo cosmico trasporta un’energia molto piccola che richiede sensori allo stato dell’arte per essere rivelata, dobbiamo saper stimare molto bene i disturbi indotti dalle particelle dei raggi cosmici che interagiscono nei nostri sensori a bordo del satellite. A tale scopo, il team di Bicocca, a cui afferiscono anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, coordina un gruppo di lavoro internazionale all’interno di LiteBIRD che studia gli effetti sistematici indotti da queste particelle di grandissima energia, così da saper rimuoverne il disturbo che provocano nell’osservazione della radiazione di fondo.

Da lontano potrebbe sembrare che la ricerca in cosmologia sia molto astratta. In fondo gli esseri umani fin dai tempi antichi hanno fatto speculazioni sull’origine dell’universo. È così?

Non proprio, anche se in effetti studiare che cosa ha fatto l’universo in una fase clamorosamente iniziale, tra 10⁻³⁴ e 10⁻³² secondi dopo il Big Bang, significa fare una ricerca così di base che si può essere portati a perdere di vista le ricadute sia teoriche che applicative. Per quanto riguarda il primo aspetto le ricadute sulla nostra conoscenza del mondo fisico sono state davvero importantissime, ma anche le applicazioni tecniche sono numerose. Dover fare osservazioni così raffinate ha portato a sviluppare strumenti di rilevazione estremamente sensibili. L’esempio più vicino al tipo di tecnologie che negli anni sono state sviluppate per lo studio del fondo cosmico di microonde sono i sistemi che oggi vengono usati per la sicurezza negli aeroporti: quelle specie di scanner di fronte ai quali dobbiamo stare per pochi secondi sono proprio dei sensori a microonde che “vedono” l’emissione prodotta dal nostro corpo e dagli oggetti che abbiamo addosso, anche se non sono metallici. Altre tecnologie sviluppate in ambito astrofisico hanno trovato applicazione ad esempio nella diagnostica medica: si pensi alla risonanza magnetica nucleare. Più recentemente, tecnologie a microonde ormai stabilmente impiegate in radioastronomia sono diventate un componente fondamentale nella realizzazione dei computer quantistici.